不良姿勢が肩こりや腰痛などの原因となる理由と姿勢の改善方法について考察する。ここで紹介している内容はごく一部であり万能ではありません。予めご了承ください。

姿勢改善と体の不調の関係

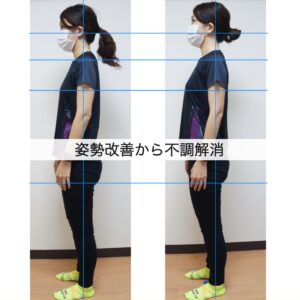

立位姿勢(止まって立っている姿勢)のバランスが整っていることは、肩こりや腰痛、足のむくみなど多くの体の不調を改善する重要な要素です。

ただし、根本的な改善には姿勢だけでなく、食事・生活習慣・環境・既往歴などを含めた総合的なアプローチが必要です。ここでは、立位姿勢のバランスが崩れたときに起こりやすい不調と、その改善方法に焦点を当てます。

姿勢が崩れる原因

骨が本来あるべき位置からずれると姿勢が崩れます。長期間その姿勢を続けると特定の筋肉に負担がかかり、血行不良を招き、肩こりや腰痛などの不調につながります。

姿勢評価の方法

姿勢改善の前に、まず現在の立位姿勢を確認します。

- 前後のバランス指標:乳様突起、肩峰、大転子、膝関節前部、外果前方約5cm

- 側方のバランス指標:外後頭隆起、椎骨棘突起、殿裂、両膝関節内側の中心、両内果間の中心

これらのランドマークを一直線で結び、バランスが崩れていないかを確認します。

姿勢から分析できる不調

- 肩こり

- 腰痛

- 足のむくみ・疲労感

今回は「肩こり改善」に焦点を当てます。

肩こりと猫背姿勢の関係

肩こりの方に多い立位姿勢は、肩峰が前方へ移動し、肩関節が内旋、前腕が回内、骨盤が後傾する「猫背姿勢」です。原因としては長時間のデスクワークや子育てなどが挙げられます。

主な筋肉の状態

- 僧帽筋中部・菱形筋:伸びきって固定される

- 大胸筋・小胸筋:短縮し肩甲骨が外転

- 三角筋前部・肩甲下筋:短縮し肩関節が内旋

- 腸腰筋:機能低下し骨盤が後傾

- 脊柱起立筋:伸長固定され胸椎の伸展が阻害

この結果、肩こりだけでなく腰痛や疲労の蓄積にもつながります。

肩こり改善のアプローチ方法

- 骨盤の後傾改善

大臀筋やハムストリングスの短縮を確認し、ストレッチや手技を行います。短縮がなければ腸腰筋の活性化を行います。 - 脊柱起立筋の活性化

手技で筋収縮しやすい状態に戻し、PNF(神経と筋肉の働きを高める運動法)で筋活動を促します。 - 肩峰の前方移動改善

大胸筋・小胸筋のストレッチ、僧帽筋中部の活性化を行います。 - 肩関節の内旋改善

小円筋・棘下筋の活性化を行います。 - 前腕回内改善

前腕屈筋群のストレッチ、タイピングが多い人は伸筋群の調整を行います。

ポイントは「骨盤から調整を始める」こと。筋肉が短縮している場合は手技で緩めてからストレッチ、伸長固定がある場合はPNFで活性化する流れが有効です。

姿勢改善の持続性

手技やストレッチ後は一時的に改善が見られることが多いですが、すぐに元に戻ることもあります。そのため「バランスが整った時の感覚を体で覚える」ことが重要です。数ヶ月間繰り返すことで深部感覚が鍛えられ、自分で姿勢を修正できるようになります。

まとめ

- 姿勢改善は肩こり・腰痛・むくみなどの不調改善に効果的

- 根本的な改善には生活習慣や環境も含めた総合的アプローチが必要

- 骨盤から調整し、筋肉の短縮や伸長固定を正しく見極めることが大切

このページは不定期ではございますが、随時加筆修正を加え、より良い内容へと整えてまいります。

SMILE PLUS